Sicherheitspolitische Zeitenwende im Kontext technologischen Fortschritts

Spannungsfeld zwischen Regulierung und gesellschaftlicher Akzeptanz

Die neue Bundesregierung aus CDU, CSU und SPD findet in ihrem Koalitionsvertrag deutliche Worte zur Inneren Sicherheit. So heißt es in Absatz 3.1.: „Wir begegnen den multiplen Bedrohungen von außen und im Innern mit einer Zeitenwende in der Inneren Sicherheit. Mit gestärkten Sicherheits-, Zivil- und Katastrophenschutzbehörden, zeitgemäßen digitalen Befugnissen, neuen Fähigkeiten und ausreichend Personal starten wir eine Sicherheitsoffensive und nutzen dabei auch die neuen Finanzierungsinstrumente zugunsten von Bund und Ländern. Wir werden die europa- und verfassungsrechtlichen Spielräume ausschöpfen, um ein Höchstmaß an Sicherheit für unsere Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten. Das Spannungsverhältnis zwischen sicherheitspolitischen Erfordernissen und datenschutzrechtlichen Vorgaben muss deshalb neu austariert werden.“

Neue Bedrohungen erfordern bessere polizeiliche Fähigkeiten

Damit reagiert die Politik darauf, dass die Herausforderungen zur Herstellung der Sicherheit im Land für die Sicherheitsbehörden immer komplexer geworden sind. Denn geopolitische Bedrohungen kommen näher, haben neue Formen angenommen und beeinflussen die Innere Sicherheit negativ. Umfragen belegen darüber hinaus ein Unsicherheitsgefühl in der Bevölkerung – unter anderem eine repräsentative Umfrage von PwC aus dem Januar 2025. Zwei Kernergebnisse: Fast 60 Prozent der Menschen in Deutschland vertrauen nicht darauf, dass Deutschland gegenüber Krisen im Inneren robust ist. 54 Prozent der Befragten erwarten von der neuen Bundesregierung, dass die Polizei besser ausgestattet wird, um die Innere Sicherheit zu stärken.

Um die immer komplexer werdenden Herausforderungen zu bewältigen, brauchen die deutschen Sicherheitsbehörden zeitgemäße digitale Befugnisse und neue Fähigkeiten, welche herkömmliche Sicherheitsinstrumente ergänzen. Ein Wirkhebel dafür ist ein schnellerer Einsatz neuer Technologien – vor allem, weil die Polizeien damit relevante Daten gezielt erheben, vorhandene Daten präziser und schneller analysieren, Zusammenhänge und Muster besser erkennen, Einsätze intelligenter steuern sowie Präventions- und Repressionsmaßnahmen wirksamer umsetzen könnten.

Die Gestaltungsräume aus dem Koalitionsvertrag füllen

Vor diesem Hintergrund empfiehlt diese Publikation, die Gestaltungsräume aus dem Koalitionsvertrag zu füllen. Vor den Empfehlungen sind der Status quo des Technologieeinsatzes und damit zusammenhängende Herausforderungen für die deutschen Polizeien skizziert. Wenngleich das vorstehende Zitat des Koalitionsvertrags die Bundesbehörden der Inneren Sicherheit adressiert, so sind die Herausforderungen, Rahmenbedingungen und Lösungsansätze gleichermaßen auf die Landesbehörden übertragbar.

Dafür haben die Autor:innen dieser Publikation unter anderem Interviews mit hochrangigen Polizeiverantwortlichen auf Bundes-, Landes-, Projekt- und Gewerkschaftsebene geführt, die zentrale Transformations- und Digitalisierungsvorhaben begleiten und leiten. Einige von ihnen sind auf den folgenden Seiten anonym und beispielhaft zitiert. Sie alle sehen im Status quo des Technologieeinsatzes klare Defizite. So sagte eine:r der Gesprächspartner:innen: „Die deutsche Polizei ist noch nicht im digitalen Zeitalter angekommen.“

Die in dieser Publikation empfohlenen Maßnahmen zielen darauf ab, das Potenzial moderner Technologien für die Stärkung der Inneren Sicherheit umfassender zu nutzen. Der Fokus liegt dabei auf Technologien zur Informationsverarbeitung. Nicht alle Maßnahmen bzw. Technologien können und sollten gleichzeitig eingeführt werden, da dies organisatorisch kaum möglich und nicht zielführend für mehr Sicherheit wäre. Vielmehr geht es darum, Anregungen für einen forcierten Technologieeinsatz zu geben – der mit weiteren organisatorischen, strukturellen und prozessualen Maßnahmen kombiniert werden muss.

Status quo des Technologieeinsatzes

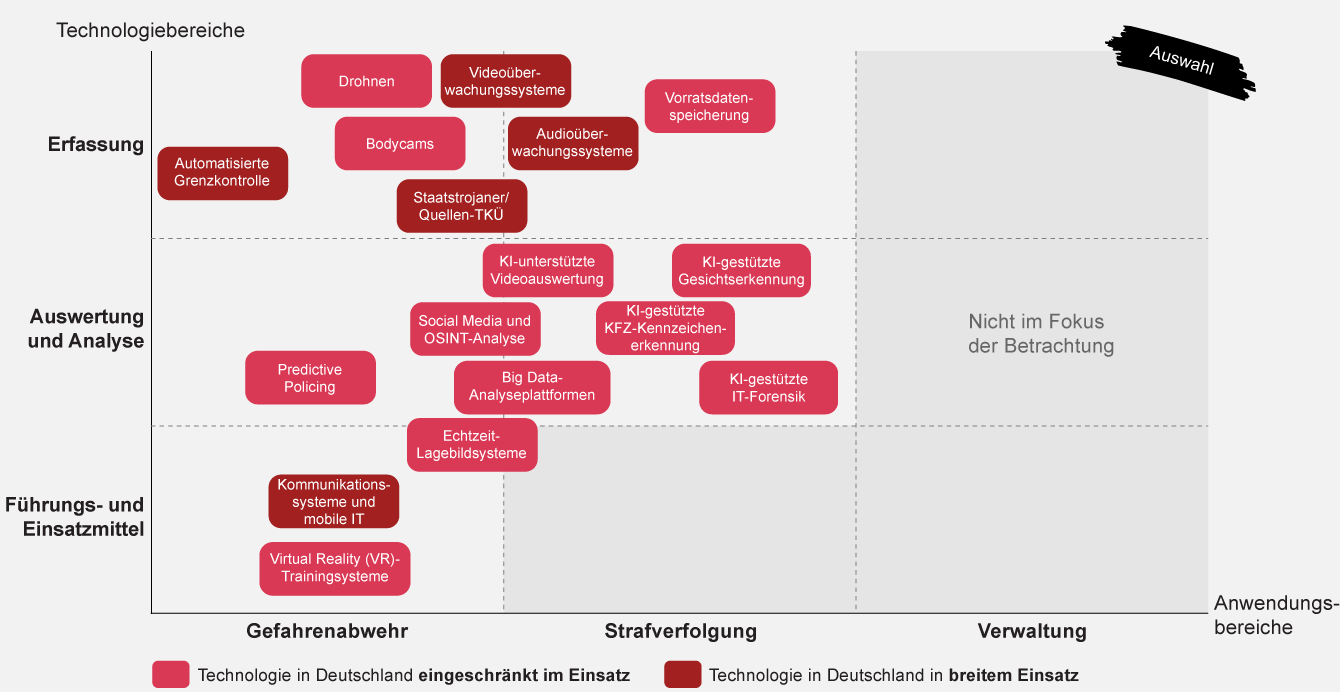

Die derzeit in Deutschland eingesetzten Technologien sind in die folgenden Technologie- und Anwendungsbereiche unterteilt. Die Einordnung der Technologien ist dabei nicht immer trennscharf: So können Videoüberwachungssysteme durch bloßes Vorhandensein präventiv wirken, also Straftaten vorbeugen. Gleichzeitig können Aufnahmen von Straftaten zu ihrer Strafverfolgung beitragen.

Vergleichsweise etabliert ist der Technologieeinsatz deutscher Polizeien in traditionellen Bereichen wie der Videoüberwachung, der Grenzkontrolle und der Vorgangsbearbeitung. Es wird jedoch auch ersichtlich, dass neuere, insbesondere KI-gestützte Technologien in Deutschland häufig nur zaghaft und pilotartig in einzelnen Bundesländern bzw. Polizeibehörden eingesetzt werden. Unsere Interviewpartner:innen bestätigen das.

Künstliche Intelligenz ist erfolgsentscheidend

Um das Technologiepotenzial insbesondere bei der Datenerfassung und -auswertung nutzen zu können – beispielsweise in besonderen Fällen der Terrorismusbekämpfung oder Bedrohung höchster Rechtsgüter – ist der Einsatz von KI erfolgsentscheidend. Dies gilt sowohl für die Gefahrenabwehr (u. a. durch Predictive Policing und Unterstützung bei Einsatzentscheidungen) als auch für die Strafverfolgung (u. a. durch automatisierte Auswertung und Mustererkennung in großen Datenmengen, beispielsweise auf Big-Data-Analyseplattformen). KI müsse für die Kriminalitätsbekämpfung schneller und umfassender eingesetzt werden, haben mehrere der von uns befragten Polizeiverantwortlichen deutlich gefordert.

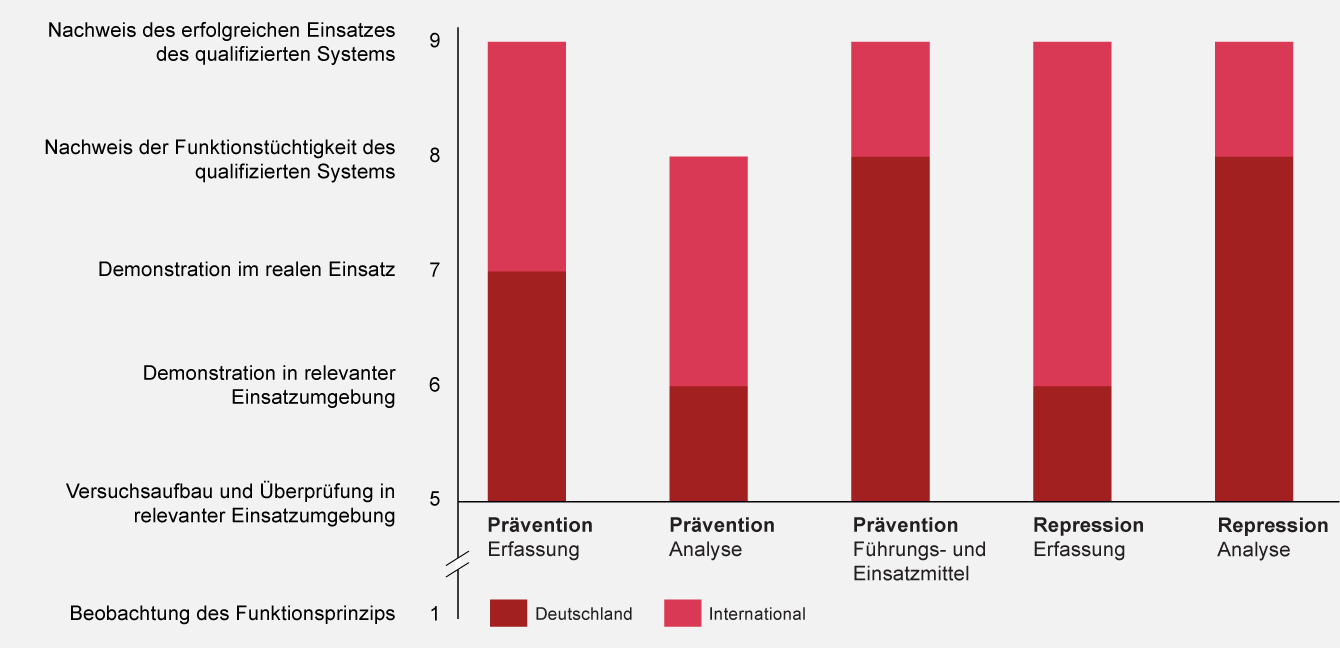

International nur im Mittelfeld

Bezüglich des Einsatzes moderner Technologien sehen die Interviewpartner:innen Deutschlands Polizeien international nur im Mittelfeld. Sämtliche in der oberen Abbildung aufgeführten Technologien werden in verschiedenen Anwendungen auch im Ausland eingesetzt, wobei dort der Reifegrad der jeweiligen Technologie oftmals wesentlich höher ist als in Deutschland. Dies veranschaulicht die folgende Abbildung, die den Reifegrad der in Deutschland eingesetzten Technologien im Vergleich zum Ausland auf Basis der subjektiven Einschätzungen der Interviewpartner:innen einordnet. Auf der Technologiereifegradskala von 1 (Grundlagenforschung) bis 9 (vollständiger operativer Einsatz) lassen sich der Entwicklungsstand und die Einsatzfähigkeit von Technologien in der Polizeiarbeit schematisch klassifizieren. Es wird deutlich, dass deutsche Polizeien zwar viele der international verbreiteten Technologien einsetzen – aber noch nicht in der Fläche und mit der gleichen Ausprägung.

Die USA setzen längst verstärkt unter anderem auf KI, beispielsweise für Predictive Policing. Auch britische Sicherheitsbehörden sind weiter als deutsche Polizeien, etwa beim Einsatz von KI-unterstützter Gesichtserkennungssoftware und Drohnen. Möglich ist das, weil die USA und Großbritannien nationale und gesellschaftliche Sicherheitsinteressen hoch priorisieren und dafür flexibler bei der Datenschutzregulierung agieren. Zudem werden dort auch umstrittene Technologien breitflächig getestet und empirisch bewertet. So scheint es logisch, dass – wie eine:r unserer Gesprächspartner:innen sagte – „Deutschland in großer Abhängigkeit zum Ausland steht.“ Ein:e andere:r machte klar: „Jeder Hinweis auf Terror oder große Rauschgiftlieferungen kommt heutzutage von ausländischen Diensten, auch von anderen europäischen Sicherheitsdiensten, denen beispielsweise automatische Datenauswertungen erlaubt sind.“ Es gilt daher, einen deutschen Weg zur breiteren Nutzung von bewährt erfolgreichen Technologien für die Gefahrenabwehr und Strafverfolgung zu finden. Internationale Beispiele können dafür als Orientierung, nicht aber als Blaupause dienen.

„Jeder Hinweis auf Terror oder große Rauschgiftlieferungen kommt heutzutage von ausländischen Diensten, auch von anderen europäischen Sicherheitsdiensten, denen beispielsweise automatische Datenauswertungen erlaubt sind.“

Wesentliche Herausforderungen für die Polizeien

Dass neue Technologien in deutschen Polizeien vergleichsweise selten zur Anwendung kommen, liegt vor allem daran, dass ihr Einsatz von Rahmenbedingungen geprägt ist, von denen einige im Zeitalter der Digitalisierung nicht mehr zeitgemäß sind. Diese Rahmenbedingungen müssen angepasst werden, damit die im Koalitionsvertrag angekündigte Zeitenwende bei der Inneren Sicherheit erfolgreich sein kann. Im Folgenden sind wesentliche Herausforderungen detaillierter benannt:

Für die Innere Sicherheit sind primär die einzelnen Bundesländer zuständig. Die föderale Struktur bedeutet unter anderem, dass unterschiedliche IT-Systeme, Datenformate und Beschaffungsprozesse bestehen, die den länderübergreifenden Datenaustausch und die Zusammenarbeit an Technologieprojekten erschweren. Darüber hinaus schafft die föderale Struktur Datensilos und erschwert Interoperabilität, Skalierbarkeit und durchgängige Analyseketten. Besonders deutlich wird dies am Beispiel der Verbundrelevanzschwelle: Sie ist eine Ursache dafür, dass Polizeien relevante Daten oft nicht bundesweit miteinander teilen und stattdessen in Landesdatenbanken belassen. Dadurch werden delikts- und bundeslandübergreifend agierende Straftäter:innen oft spät oder gar nicht erkannt.

Außerdem ist die Technologienutzung im Sicherheitsbereich von subjektiven Ansichten, Vertrauensfragen und gesellschaftlicher Akzeptanz abhängig. Allerdings spiegeln Befragungen immer wieder öffentlich zitierte gesellschaftliche Vorbehalte nicht wider. Repräsentative Studien zeigen, dass die Bevölkerung in Deutschland insbesondere Instrumente wie Bodycams und Gesichtserkennung mehrheitlich befürwortet.1

Dennoch gibt es auf Basis von Erfahrungen aus Forschungs- und Pilotprojekten in der Bevölkerung ein generelles Misstrauen gegenüber polizeilichen Entscheidungen, die in besonderem Maße durch Automatisierung oder KI unterstützt werden. Die öffentliche Kritik an beispielsweise Gesichtserkennungs- und Gefährder-Einschätzungssystemen sowie an Lösungen ausländischer Technologieunternehmen basiert auf Sorgen vor Kontrollverlusten und den sogenannten „gläsernen Bürger:innen“. Zudem befürchten Kritiker:innen, dass Überwachungstechnologien bestimmte Gruppen von Menschen diskriminieren. Erfahrungen mit autoritären Staaten wie China verstärken diese Bedenken.

Weiterhin senken auch fehlende Transparenz und Beteiligung die öffentliche Akzeptanz: Die Bürger:innen werden zu wenig und selten systematisch über Ziele, Nutzen und Schutzmechanismen neuer Technologien informiert. Bremsend wirkt auch, dass es Akzeptanzdefizite bei Einsatzkräften gibt: Forschungsprojekte zeigen, dass viele Polizeibeamt:innen neue Tools wie georeferenzierte Einsatzdarstellungen, Bodycams und Dashboards als Kontrollinstrumente empfinden.

Durch eine Vielzahl paralleler Projekte ohne klare Priorisierung herrscht teilweise eine gewisse Umsetzungsmüdigkeit. Auch zusätzlicher Schulungsbedarf und die aufwändige Systemumstellung führen zu Überforderung und Ablehnung.

1 https://www.pwc.de/de/branchen-und-markte/oeffentlicher-sektor/pwc-studie-polizei-technikakzeptanz-2020.pdf;

https://dl.gi.de/server/api/core/bitstreams/8b899578-e85f-49e4-b129-c34c0d258ca9/content

Darüber hinaus existieren schwer überwindbare rechtliche Hürden: So haben die deutsche „Strategie zur Stärkung der Digitalen Souveränität der Öffentlichen Verwaltung“ und geopolitische Entwicklungen zu einer hohen strategischen Priorisierung der digitalen Souveränität geführt. Digitale Souveränität bedeutet aber auch, dass Polizeien bestimmte technologische Anwendungen nicht am Markt erwerben können. Stattdessen müssen sie diese mit großem Einsatz personeller und finanzieller Ressourcen selbst entwickeln oder nutzen solche Instrumente auf Kosten der Sicherheit der eigenen Bürger:innen nicht.

Angesichts der sensiblen – insbesondere personenbezogenen – Daten, die im Sicherheitsbereich verarbeitet werden, sind rechtsstaatliche Prinzipien und der Schutz der informationellen Selbstbestimmung wichtig.

Die föderale Fragmentierung bzw. die unterschiedlichen Landespolizeigesetze erschweren die bundeseinheitliche Einführung moderner Technologien sowie ressortübergreifende IT-Systeme und Datenplattformen. Ländervorstöße führen häufig zu Alleingängen und länderspezifischen Lösungen. Die Fragmentierung hemmt dabei Industrieinitiativen.

Ebenso relevant sind datenschutzrechtliche Grenzen: Die DSGVO und der EU AI Act schränken den Einsatz von KI-Systemen zugunsten der Rechte des Einzelnen ein (z.B. Predictive Policing durch die Einstufung als Hochrisiko-KI). Der Grundsatz der Datenminimierung im Datenschutz schränkt die flächendeckende Nutzung von Bodycams mit Echtzeitübertragung und Gesichtserkennung ein. Und das Grundgesetz stellt hohe Anforderungen an die Verhältnismäßigkeit und Transparenz beim Einsatz von Eingriffstechnologien.

Zudem fehlt es an Rechtssicherheit sowie Klarheit bei Pilotprojekten, und Vergabeverfahren dauern zu lange, weil sie zu komplex sind. Dennoch werden – auch aus Unsicherheit infolge der Komplexität – nur selten agilere Verfahren angewendet. Zumeist sind schon für einfache Technologieeinführungen europaweite Ausschreibungen erforderlich, die verzögernd wirken. Komplexe datenschutzrelevante Anforderungen schränken zudem die Bereitschaft international agierender Marktführer ein, sich an deutschen Ausschreibungen zu beteiligen bzw. verteuern die Produkte erheblich.

„Sicherheit ohne Freiheit ist autoritär und Freiheit ohne Sicherheit ist naiv.“

Aus den geschilderten Herausforderungen ergibt sich die Frage: Wie lässt sich die richtige Balance zwischen Sicherheit und Freiheitsrechten herstellen? Zumal, um eine:n der Interviewten zu zitieren, „das Verhältnis von Datenschutz und rechtlichen Fragestellungen gegenüber der Sicherheit in den vergangenen Jahren verrutscht ist“. All dies scheint dazu beizutragen, dass „verfügbare Technologien erst nach circa zehn Jahren in den Polizeien eingesetzt werden“. Damit sind sie aber nicht mehr auf dem neuesten technischen Stand.

Es gilt, in einem komplexen rechtlichen Umfeld zu navigieren und im Einklang mit datenschutzrechtlichen Grundfesten die Basis für eine zeitnahe, rechtskonforme Technologienutzung zu schaffen. Denn, wie es ein:e weitere:r Gesprächspartner:in formulierte: „Sicherheit ohne Freiheit ist autoritär und Freiheit ohne Sicherheit ist naiv.“

Maßnahmen zur Stärkung der Inneren Sicherheit

Trotz aller rechtlichen, individuell-psychologischen sowie organisatorisch-kulturellen Herausforderungen: Die im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung angekündigte Zeitenwende in der Inneren Sicherheit erfordert schnell mehr Technologieeinsatz. Grundsätzlich müssen dafür fünf Bedingungen erfüllt sein: rechtliche Konformität, Interoperabilität und Integrationsfähigkeit in bestehende zentrale Systeme, Akzeptanz in der Bevölkerung, Zufriedenheit bei den Anwender:innen sowie Wirtschaftlichkeit. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, bedeutet dies jedoch nicht automatisch, dass die eingesetzten Technologien auch spürbar zu mehr Sicherheit beitragen. Um tatsächlich einen relevanten Beitrag sicherzustellen, empfehlen wir folgende Maßnahmen:

Auf Basis der skizzierten Maßnahmen sollten die Polizeien in Deutschland besonders an der flächendeckenden Einführung folgender Technologien bzw. Anwendungen arbeiten:

- KI-gestützte, zweckgebundene Datenanalyse und Auswertung (inklusive OSINT und Social Media Monitoring)

Es bedarf in Deutschland der rechtssicheren Adaptation dieses international erprobten Modells der zweckgebundenen Datenanalyse und Auswertung mit KI-Unterstützung. So könnten in besonderen Fällen zum Beispiel KI-Agenten zur Lagebildgenerierung in Echtzeit und Verknüpfung der Lagebilder mit polizeilichen Datenbanken eingesetzt werden. - Predictive Policing und geobasierte Risikoanalyse

Erprobungen in Deutschland und im Ausland zeigen, dass diese Anwendungen mit Fokus auf Datenqualität und Transparenz der Algorithmen, etwa durch Integration in lagebasierte Entscheidungsunterstützungssysteme, sinnvoll sind. Dabei müssen hohe Anforderungen an Bias-Kontrolle und Diskriminierungsfreiheit gelten. - Intelligente Videoüberwachung mit Verhaltensmustererkennung

Der selektive, datenschutzkonforme Einsatz intelligenter Videoüberwachung mit nachvollziehbaren Kriterien (zum Beispiel an Bahnhöfen und öffentlichen Plätzen), eventuell mit automatischer Waffenerkennung, ist zur Einsatzunterstützung notwendig. - Vernetzte, mobile Fallbearbeitung und Kommunikation in Echtzeit

Mobile, cloudbasierte Fallbearbeitungen in Kombination mit Funk/GPS und Lagebildsystemen für Gefahrenabwehr und Strafverfolgung sind angesichts der Sicherheitslage ebenfalls wichtig. Ergänzend sollten standardisierte Plattformen über Landesgrenzen hinweg genutzt, Datensilos reduziert und Echtzeitdaten (zum Beispiel Bodycam-Streams und Fahrzeugtelemetrie) integriert werden.

Für ein sicheres Deutschland

Bis die deutschen Polizeien die beschriebenen vielfältigen und großen Herausforderungen überwunden haben, ist es noch ein schwieriger Weg. Dennoch ist es geboten, diesen Weg offensiv zu beschreiten, wenn Politik und Polizeien ihrer Verantwortung für einen positiven Wandel gerecht werden und international Schritt halten wollen.

Diese Publikation soll dazu beitragen, diesen Weg mit konkreten Maßnahmen aufzuzeigen. Für eine erfolgreiche Zeitenwende der Inneren Sicherheit – und für Bürger:innen, die diese Sicherheit wahrnehmen, sicherheitserhöhende Maßnahmen verstehen und die Polizeien für ihre Leistungen wertschätzen.

Die Autor:innen danken Julian Degner, Kilian Gorzala, Svenja Kirsch, Dominik Lawetzky, Alexander Legenstein, Dr. Michael Mazur, Alexander Neubauer, Ben Thies und Karolin Vogt für ihre Mitwirkung an dieser Publikation.