Im Ernstfall sind robuste Versorgungsketten in der militärischen Logistik essenziell. Doch deren Resilienz ist derzeit begrenzt. Wir haben fünf Handlungsfelder identifiziert, mit denen sich Deutschlands militärische Versorgungsketten robuster gestalten lassen. Eine eigens erstellte Simulation zeigt klar: Die vorgeschlagenen Maßnahmen hätten messbar positive Effekte für die Versorgungsleistung.

"Wir erleben eine Zeitenwende", sagte Bundeskanzler Olaf Scholz am 27. Februar 2022, kurz nach dem russischen Überfall auf die Ukraine. In der Tat war der Kriegsbeginn eine geopolitische Zäsur. Sie erfordert auch von Deutschland als NATO-Mitglied und speziell von der Bundeswehr einen Paradigmenwechsel. Während der Fokus der Bundeswehr lange Zeit auf internationalem Krisenmanagement und damit verbundenen logistischen Unterstützungsleistungen lag, stellt heute "Kriegstüchtigkeit" das Leitmotiv der Bundeswehr für die Planung von Personal und Material dar. Und während vormals eine begrenzte Vorratshaltung mit minimierter Lagerinfrastruktur ausreichte, ist aufgrund der neuen geopolitischen Sicherheitslage nun die Haltung von Vorräten an Munition, Kraftstoff und Ersatzteilen deutlich über den 30 Tage Horizont (NATO-Vorgabe) hinaus notwendig. Darüber hinaus muss nach dem "New Force Model" der NATO sichergestellt werden, dass die Verlegebereitschaft ("notice to move") sowie die operative Missionsbereitschaft ("notice to effect") zehn Tage nach Eingang eines Alarmbefehls hergestellt sind.

Verschärfte Sicherheitslage erhöht Versorgungsanforderungen

Angesichts der deutlich höheren Anforderungen an die Versorgung und damit an das logistische System der Bundeswehr (LogSysBw) ist der effektive und durchhaltefähige Betrieb beweglicher logistischer Einrichtungen gefährdet. So ermöglichen weitreichende und zahlreich vorhandene Aufklärungsmittel in Kombination mit hoch präzisen Wirkmitteln langer Reichweite auf der gegnerischen Seite Angriffe auf logistische Hochwertziele aus großer Entfernung mit äußerst kurzer Vorwarnzeit, während moderne und immer komplexer werdende Waffensysteme auf der eigenen Seite zeitgleich zu steigenden Instandhaltungs- und Versorgungsaufwänden führen. Die zentrale Frage lautet daher: Wie lassen sich die erhöhten Anforderungen an die logistische Versorgung angesichts der verschärften Lage erfüllen? Konkret: Wie lassen sich logistische Versorgungsketten für den Ernstfall robust und effektiv gestalten?

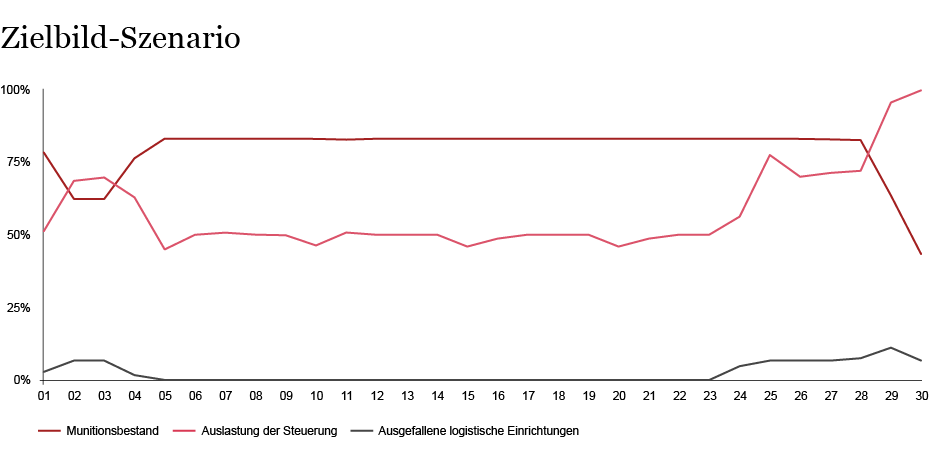

Klar ist: Angesichts der skizzierten Entwicklungen ist es erforderlich, die bestehende logistische Strategie zu überdenken und korrespondierende Prozesse zu hinterfragen – bei militärischen und den relevanten zivilen Akteuren gleichermaßen. Auf Basis unserer Analyse neuer Anforderungen haben wir daher ein strategisches Zielbild für die Logistik der Bundeswehr bis zum Jahr 2030 abgeleitet. In diesem Zielbild ist die logistische Versorgung insbesondere durch eine Auflockerung der logistischen Einrichtungen und Versorgungseinheiten charakterisiert. So gilt es, logistische Einrichtungen stärker zu dislozieren, sie in ihrer Größe zu reduzieren und dafür in ihrer Anzahl zu erhöhen. Versorgungsgüter sind darüber hinaus verstärkt mobil bereitzuhalten. Für den Erfolg der Auflockerung sind dabei insbesondere Fortschritte in den Bereichen datengetriebene Logistik, intelligente und vorausschauende Logistiksteuerung, effektiver Material- und Ressourceneinsatz sowie Personalentlastung notwendig. Zur Erreichung des Zielbildes bis 2030 sind aus unserer Sicht daher konsequente Maßnahmen in fünf Handlungsfeldern zu priorisieren.

Nachfolgend beschreiben wir für jedes Handlungsfeld: i) Potenziale, ii) Status quo und iii) potenzielle Schritte zur Operationalisierung. Anschließend quantifizieren wir mit einer annahmenbasierten Simulation, wie sich die Umsetzung der Handlungsfelder einzeln und kumulativ auf die Versorgungsleistung auswirken würde.

Messbare Simulationsergebnisse: Maßnahmenbündel kann sichere Versorgung garantieren

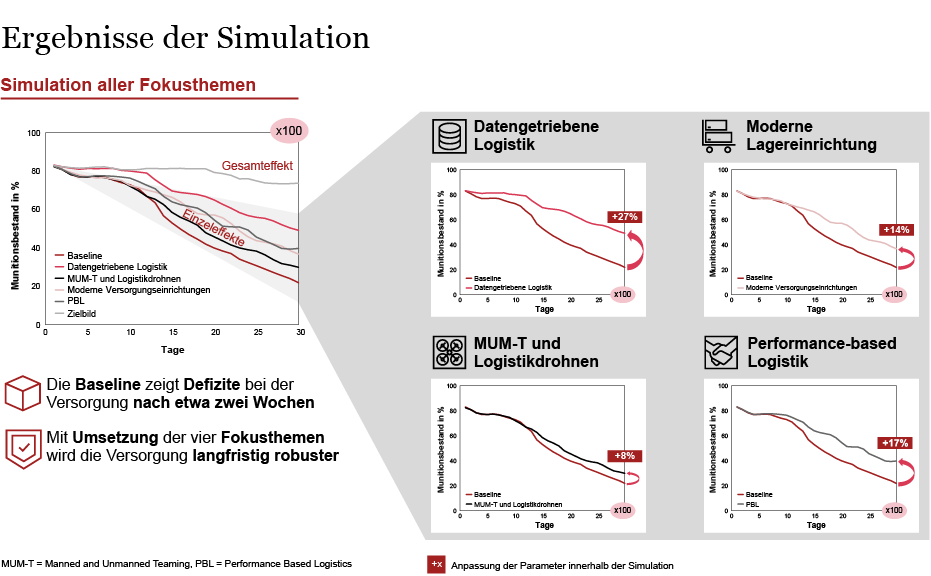

Wie würde sich die Umsetzung der dargestellten Handlungsfelder konkret auf die Versorgungssituation auswirken? Eine von uns entwickelte Simulation bildet dazu das logistische System der Bundeswehr vom Lieferanten bis zum Verbraucher in vereinfachter Form ab und nutzt das aktuelle System als Vergleichsgröße. Konkret haben wir basierend auf den logistischen Ebenen den Verbrauch und die Bedarfsdeckung von 155mm Artilleriemunition für die Panzerhaubitze 2000 (PzH) simuliert. Die Simulation umfasst dabei das Kommunikationsverhalten (wie bspw. Bestellungen), die Kapazität und Länge von Versorgungsrouten, Lagerkapazitäten und den Ausfall von Versorgungseinheiten. Die verwendeten Parameter – Dauer, Intensität, Produktionskapazität usw. – sind individuell einstellbar und können so die vollständige Umsetzung der von uns vorgeschlagenen Handlungsfelder simulieren.

Insgesamt kann die Simulation validieren,

- wie effektiv die Versorgung der PzH 2000 in der logistischen Ebene 1 ist,

- wie sich die Durchhaltefähigkeit bei erhöhter Intensität verändert,

- wie zeitnah ausgefallene logistische Einrichtungen kompensiert werden können,

- wie stark einzelne logistische Knoten zu welchem Zeitpunkt ausgelastet sind und

- wo die größten potenziellen Engpässe bestehen.2

2 Während unsere Simulation somit wichtige Erkenntnisse liefern kann, sollte nicht unbeachtet bleiben, dass sie auf (begrenzten) Annahmen beruht und um beliebig viele Komplexitätslevel erweitert werden könnte. Die nachfolgend dargestellten Ergebnisse sollten vor diesem Hintergrund eingeordnet werden.

Das als Vergleichsgröße herangezogene Baseline-Szenario basiert auf Näherungswerten unserer Experten zur aktuellen Wirkweise des LogSysBw. Die Kernergebnisse der Simulation lauten: Bliebe alles beim Status quo, gäbe es in unserem Modell bereits nach zwei Wochen – rasch zunehmende – Defizite bei der Munitionsversorgung. Im Ernstfall wäre die Versorgung der kämpfenden Einheiten nicht dauerhaft sichergestellt.3 Demgegenüber kann die Versorgung langfristig robuster werden, wenn die vier genannten Handlungsfeldern (zuzüglich des querschnittlichen Innovations- und Changemanagements) umgesetzt werden.

Fest steht: Bereits jedes einzelne Handlungsfeld bringt messbar positive Effekte – einzeln betrachtet haben der Einsatz von datengetriebener Logistik und Performance-Based Logistics die größte Wirkung.

Die datengetriebene Logistik ist dabei essenzielle Grundlage für die Realisierung der anzustrebenden logistischen Auflockerung. Durch sie könnte beispielsweise die doppelte Anzahl beweglicher Versorgungseinrichtungen (dafür mit jeweils halber Kapazität) bezüglich einer effektiven Steuerung realisiert werden. Dadurch würde bei einem Ausfall einer Versorgungseinrichtung durch gegnerische Einwirkung, lediglich die Hälfte der Versorgungsgüter vernichtet werden. So sinkt die Attraktivität der logistischen Einrichtungen für Angriffe. Die logistische Auflockerung ermöglicht – durch datengetriebene Steuerung – daher nicht nur den Schutz einzelner Einheiten, sondern kann auch deren Ausfall besser kompensieren. Insgesamt lässt sich die Munitionsversorgung der Panzerhaubitzen durch den Einsatz datengetriebener Logistik auf mehr als das Doppelte steigern.

Mit professionalisierten Rahmenbedingungen für PBL-Verträge und mit PBL als etabliertem Beschaffungsstandard könnten Reparaturen in allen logistischen Ebenen um zehn Prozent schneller durchgeführt werden. Darüber hinaus führt der Einsatz von PBL zu Binnenoptimierungen, indem bestehendes Personal als Nebeneffekt anderweitig eingesetzt werden kann. Das so performantere System führt zu einer nahezu doppelt so effektiven Munitionsversorgung im Vergleich zum Status quo.

Ebenfalls signifikante Wirksamkeit weist der flächendeckende Einsatz von MUM-T und Logistikdrohnen auf. Die Transportleistung der Versorgungsroute ließe sich verdoppeln – im Ergebnis eine im Vergleich zum Status quo mehr als doppelt so effektive Munitionsversorgung.

3 Vgl. dazu auch weitere Berichterstattung: https://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/Munitionsmangel-bei-der-Marine-Experten-fordern-Kurswechsel,marine1380.html

Mit modernen und smarten Versorgungseinrichtungen werden Lager- und Umschlagkapazität um jeweils 50 Prozent erhöht und die Munitionsversorgung kann gegenüber dem Status quo um mehr als das Eineinhalbfache verbessert werden.

Während somit bereits jedes einzelne Handlungsfeld die Versorgung signifikant verbessern kann, lässt sich der größte Effekt erzielen, wenn die Handlungsfelder gebündelt umgesetzt werden. So kann die Versorgungsleistung bei Umsetzung aller fünf Handlungsfelder im Vergleich zum Status quo mehr als verdreifacht werden. Darüber hinaus zeigen die Simulationsergebnisse, dass die Maßnahmen die Versorgung langfristig robuster machen können. Während im Status quo der Ausfall einzelner logistischer Einrichtungen die Durchhaltefähigkeit stark beeinträchtigt, kann die gebündelte Umsetzung der von uns beschriebenen Handlungsfelder zu einer deutlich robusteren und durchhaltefähigeren Versorgung im Jahr 2030 beitragen.

Zusammenspiel von Militärlogistik, Politik und Industrie gefragt

Im nächsten Schritt gilt es, das strategische Zielbild weiterzuentwickeln und einen strategischen Handlungsrahmen zu konzipieren, der bei der Modernisierung der Bundeswehrlogistik leitend ist und die anlaufenden Initiativen im Sinne eines effektiven Innovations- und Changemanagements zusammenführt. Hierunter kann einerseits die Weiterentwicklung unserer initialen Simulation fallen – diese kann sowohl auf andere Kontexte angewandt als auch um diverse Parameter erweitert werden. Andererseits sollten die fünf von uns dargestellten Handlungsfelder ggf. um weitere ergänzt sowie bewertet und konkrete Handlungsmaßnahmen abgeleitet und pilotiert werden. Dafür ist ebenfalls die Einordung in einen übergeordneten strategischen Handlungsrahmen für die zukünftige Logistik erforderlich. Um das Zielbild bis 2030 umzusetzen, haben wir im Folgenden Empfehlungen für die drei Handlungsakteure "Militärlogistik", "politische Entscheidungsträger" und "Industrie" abgeleitet.

- 1Militärlogistik: Auf Ebene der Militärlogistik sollte erfasst werden, wie es um den Reifegrad der Versorgungseinrichtungen bestellt ist. Zudem sollten klare Einsatzszenarien für MUM-T und Drohnen formuliert und eine SASPF-S/4Hana-Schnittstelle entwickelt werden, um die Industrie einzubinden. Schließlich gilt es, die datengetriebene Logistik zu forcieren, von Sensoren bis hin zu künstlicher Intelligenz.

- 2Politische Entscheidungsträger: Politische Entscheidungsträger sollten kontinuierlich in die (weitere) Digitalisierung des logistischen Systems der Bundeswehr investieren. Überdies sollten sie industrielle Innovationen im Bereich MUM-T und Logistikdrohnen fördern und weitere Anreize für Performance-Based Logistics schaffen, insbesondere durch Anpassungen im Preis- bzw. Haushaltsrecht. Ein strategischer Handlungsrahmen ist zu definieren.

- 3Industrie: Auf Seiten der Industrie gilt es, Lieferketten und Kapazitäten anzupassen, um die hohen Servicelevel beim PBL-Einsatz zu erfüllen. Unternehmen sollten außerdem gezielt in den Bereich Logistikdrohnen investieren und Produkte sowie Prozesse anpassen, um (steigende) Anforderungen an die Informationssicherheit stets sicher zu erfüllen.

Die Autoren danken Generalleutnant a.D. Peter Bohrer für seine Mitarbeit am vorliegenden Blogartikel. Weitere Beiträge stammen von Marius Hohl, Jonathan Tappe, Jannik Fachtan, Tim Heister und Christoph Bauerschmidt.

Kontaktieren Sie uns